专家报告| 基于机器视觉的隧道结构病害快速检测技术与装备

撰文编辑:安信卓越-52监测网 | 来源:52监测网

欢迎朋友圈各种姿势的分享

52监测网专家报告分享

第223期

《基于机器视觉的隧道结构病害快速检测技术与装备》

上海地下基础设施安全检测

与养护装备工程技术研究中心

刘学增

一、隧道检测现状

二、快速检测技术

三、病害自动识别技术

四、快速检测装备

五、快速检测装备

▼ 内容介绍 ▼

一、隧道检测现状

► 行业背景

▪ 截至2019年我国运营公路隧道19067座,总里程18967公里,规模居世界首位;

▪ 运营规模快速发展的同时,隧道结构病害问题逐年加重;

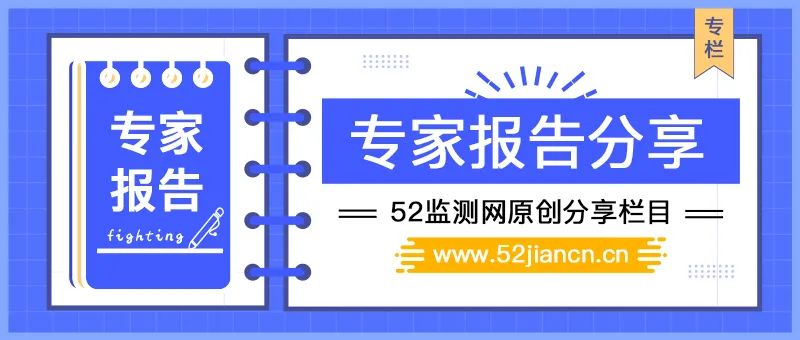

► 隧道病害统计(基于2860公里公路隧道病害数据)

► 检测技术现状

检测人员步行或在高空作业车配合下,采用裂缝测宽仪、裂缝测深仪、量筒、量杯、激光断面仪、地质雷达等常规检测工具,对裂缝、破损、渗漏水及剥落剥离等外观病害以及结构和围岩状态检测,了解病害分布、规模和程度。

缺点:耗时费力、效率低、对作业人员技术要求高、安全隐患大,检测结果主观性强、反馈周期长,单点检测、检测数据覆盖性差、需要交通管制。

运营隧道增多、检查作业时间短、人工检查成本高、检查质量要求高;

紧迫:随着隧道运营里程的增加,养护工作日趋繁重,频繁的封道检查对交通干扰很大,迫切需要快速检测技术手段和装备。

二、快速检测技术

► 隧道快速检测技术

► 表观病害检测技术

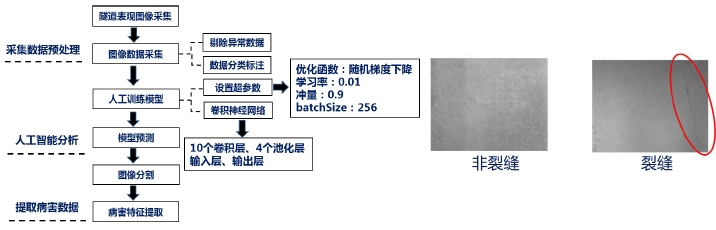

数字照相技术主要是利用数字相机或摄像机采集隧道表面图像,将采集到的图像进行处理,将裂缝或渗漏水等病害区域识别出来。

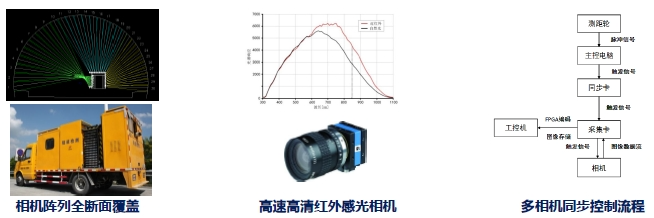

运用纳秒级脉冲信号并行激励手段和基于病害图像高频频域特征的JPEG灰度图编码压缩算法,相机阵列数据同步采集和干兆级图像流实时高速存储。

▪ 补光光源:高光功率密度低热阻大热流散热红外光源

运用高密度低热阻红外LED芯片,解决远距离成像红外补光光功率不足的问题,实现对交通无干扰的图像采集补光。

应用现状:数字照相获取的隧道内表面只能是局部信息,若要获取完整的隧道内表面展开图,还需大量图像拼接工作,需要专业人员及使用专用图像处理软件处理。

三维激光扫描技术

激光扫描技术主要是利用激光扫描仪得到隧道内表面点云数据,利用点云数据,判断隧道结构变形状态。目前三维激光扫描仪检测多数用于隧道收敛变形检测、渗漏水检测,高精度的三维激光扫描仪也可用于检测裂缝。

应用现状:三维激光扫描设备的高成本限制了其在隧道检测领域的推广应用,其三维轮廓扫描的功能在工程领域更为常见,在一些需要进行数字化建模的工程中,会引入三维激光扫描设备及配套建模软件用于建立精准三维可视化模型。

红外热像采集技术

运用红外热像仪探测物体各部分辐射出的红外线能量,根据物体表面的温度场分布状况所形成的热像图,直观地显示材料、结构物等存在的不连续缺陷的检测技术。

优点:操作较为便捷,除渗漏水等表观病害外,也能检测到一些浅层的空洞、裂隙等内部病害。

► 内部病害检测技术

超声波检测技术

探地雷达扫描技术

优点:技术成熟、设备简单便携、操作方便。

缺点:混凝土结构尺寸、内部钢筋位置等对检测精度有一定的影响,目前以接触式检测为主,隧道顶部检测难度较大。

应用现状:探地雷达目前广泛用于隧道衬砌脱空、混凝土不密实、厚度不足等质量缺陷的检测,技术和相关设备较为成熟,但与超声波检测类似,从雷达扫描图中读取混凝土的缺陷信息对技术人员的专业水平要求较高。

三、病害自动识别技术

► 病害识别现状

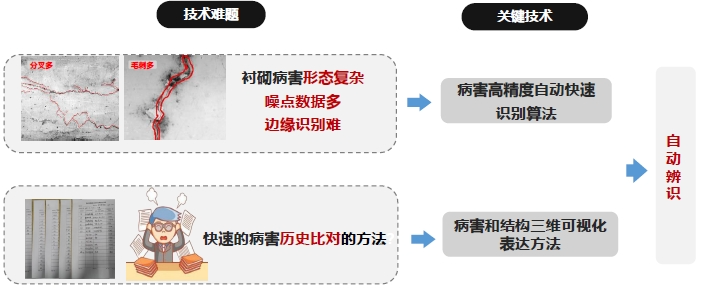

▪ 自动识别面临的技术难题

► 病害高精度自动快速识别算法

▪ 病害自动辨别分类

▪ 裂缝特征参数自动识别

▪ 面状病害特征参数自动识别

▪ 隧道轮廓变形快速检测

► 病害和结构三维可视化表达方法

▪ 病害可视化

四、快速检测装备(详见技术报告)

五、未来展望

1)立体式全方位的快速检测

2)高效率智能化的精准辨识